르네상스 시대에 들어오면서 지적 교양을 갖춘 화가들이 이제 자신들의 작업에 이론적 표현을 주려고 하기 시작합니다. 알베르티(Leon Battista Alberti, 1404~1472)의 《회화론》은 이 새로운 정신적 분위기를 보여주는 예입니다. 창작은 뒷받침하려는 화가들의 노력에 힘입어 예술은 비로소 정신노동으로 인정받습니다. 마침내 예술이 자유학예의 반열에 오르게 된 것이죠.

기능공에 불과했던 장인들이 어느새 교양인으로 부상한 것입니다. 시인들은 이 사태가 영 머뜩았던 모양이었는지 회화를 낮잡아 부르기 위해 즐겨 심니데스를 인용했습니다. 이 고대의 저자는 시를 '말하는 회화', 회화를 '말 없는 시'라고 부른 바 있습니다. 한마디로 말을 못하는 회화가 시를 따라올 수는 없다는 말인 것이죠. 그러자 발끈한 레오나르도 다빈치는 거기에 이렇게 대꾸했다고 합니다. "당신네 시인들이 그림을 말 못하는 시라고 한다면, 화가도 충분히 시를 눈먼 그림이라 칭할 수 있다. 그렇다면 그 둘 중 어느 것이 더 큰 결함인가 생각해 보라. 눈이 먼 것이나? 말을 못하는 것이냐?"

날개 달린 눈

대영 박물관에는 알베르티의 메달이 소장되어 있습니다. 메달의 앞면에는 그의 프로필이, 뒷면에는 그의 가문의 엠블럼이 새겨져 있습니다. '날개 달린 눈'은 도대체 무엇을 의미하는 것일까? 어디선가 알베르티는 이렇게 말했다고 한다. "고대인들은 신을 전체와 개별을 두루 보는 눈에 비유했다. 우리 역시 신은 어느 곳에나 존재하시고, 그 앞에서는 우리의 모든 행위와 생각을 감출 수 없다고 믿는다 그러므로 우리 늘 깨어서 살펴야 할 의무가 있다"

이것으로 보아 '날개 달린 눈'은 신의 눈을 가리키는 듯합니다. 하지만 알베르티가 말하는 '신'은 기독교의 신으로 보이지 않습니다. 그 '고대인들'이라고 부른 것은 중세인들이 아니라 아마도 그리스인들일 것으로 추측됩니다. 그의 《회화론》세 권을 통틀어 기독교적 제재가 예로 등장하는 경우는 전혀 없기 때문입니다. 르네상스 시대에도 여전히 회화의 주류가 종교화였다는 점을 생각하면, 그가 얼마나 철저히 중세와 단절하려 했는지 짐작할 수 있을 것입니다.

중세인과 달리 고대인은 인간이 신이 될 수 있다고 믿었습니다. 올림포스 산정에서 신들과 더불어 세계를 영원한 모습 아래 내려다보는 것이 그들의 이상이었습니다. 르네상스는 이 고대적 믿음의 부활인지도 모릅니다. 사물을 '영원히 상 아래에서' 본다는 스피노자의 합리주의적 인식론은 곧 세계를 신의 눈으로 바라본다는 뜻입니다. 그렇다면 저 날개 달린 눈이야말로 '신의 눈'이 된 '인간의 눈'이 아닐까?

알베르티의 눈과 시각적 피라미드

인물을 잘 그리는 사람이 있는가 하면, 풍경을 잘 그리는 사람이 있습니다. 하지만 종류에 상관없이 '모든' 대상에 적용되는 '보편적' 시각은 없을까? 같은 대상을 그려도 잘 그리는 사람이 있는가 하면, 못 그리는 사람도 있습니다. 하지만 화가 개개인의 주관적 능력을 떠나, 사물을 정확히 재현하는 '객관적' 시각은 없을까? 만약 그런 보편적이면서 객관적인 시각이 있다면, 그것이야말로 사물을 '영원의 상 아래에서' 보는 신의 눈에 가까운 것이겠지요.

알베르티는 《회화론》1권에서 대상과 주체의 우연한 차이에 상관없이 보편적이며 객관적인 재현을 가능하게 해주는 필연적 원리를 소개합니다.

"눈과 화면 사이를 잇는 시선의 가닥들은 눈 깜짝할 정도로 짧은 순간에 제 힘으로, 그리고 신비로울 만큼 정교하게 모입니다. 시선은 공기라든지 얇고 투명한 물체쯤은 그대로 관통해서 달려가다가, 어떤 두껍고 불투명한 물체에 부딪히면 점을 찍고, 찍어둔 표시에 가서 달라붙습니다."

거미줄처럼 눈에서 뻗어나간 시선의 가닥들이 묘사 대상에 들러붙으면 대상과 눈 사이에 원추형 모양이 생깁니다. 이를 '시각 피라미드'라고 부릅니다. 이 피라미드를 중간에서 절단하면 대상의 윤곽이 얻어집니다. 물론 그 윤곽은 대상에 가까울수록 커지고, 눈에 가까울수록 작아질 것입니다. 이로써 시각적 재현의 광학적 원리가 밝혀졌습니다. 알베르티는 여기서 곧바로 회화 정의를 끌어냅니다.

" 회화란 주어진 거리, 주어진 시점, 주어진 조명 밑에서 시각 피라미드의 횡단면으로 구성된 평면 위에서 선과 색을 사용해서 이루어진 예술적 재현입니다."

"시각 피라미드의 횡단면을 취하라. 그러면 제 아무리 복잡한 대상이라도 재현할 수 있다:" 이는 사실 카메라가 작동하는 기계적 원리와 크게 다르지 않습니다. 시각적 재현의 광학적 원리가 밝혀진 이상, 세상의 그 어떤 것도 묘사하지 못할 이유가 없습니다. 여기서 다시 알베르티의 문장으로 돌아가 봅시다. 날개 달린 알베르티의 눈이 마치 '나는 세상의 어디로든 날아다니며 시선의 가닥을 뿜는 그 어떤 대상이라도 포획할 수 있다.'고 말하는 것처럼 느껴집니다.

알베르티의 그리드 발명

카메라는 대상과 주체를 차별하지 않습니다. 누가 찍어도, 어느 대상을 찍어도 늘 정확한 재현을 제공합니다. 그런 의미에서 카메라의 시각은 보편적이며 객관적입니다. 사진기는 카메라 옵스쿠라의 영상을 평면에 정착시키는 순간에 탄생합니다. 르네상스의 회화 역시 시각 피라미드의 횡단면을 화폭에 정착시켜야 했습니다. 하지만 시각 피라미드는 사실 그저 가정일 뿐이고, 그것의 횡단면 역시 아직 가상으로 존재할 뿐입니다. 어떻게 그것을 현실의 화폭에 정착시킬 수 있을까요?

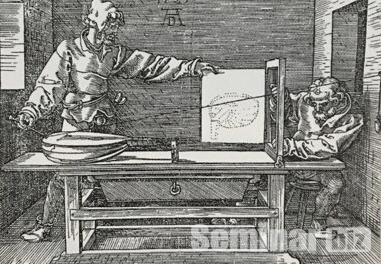

여기서 알베르티는 '감쪽같은 비결'을 제시합니다. "윤곽선을 그리는 문제라면 감쪽같은 비결이 있습니다. 친구들 사이에서 내가 횡단면이라고 이름 붙인 그물 망사가 그것인데, (윤곽선을 그리는 데) 더없이 요긴한 도구입니다" 이 그물 망사를 흔히 '알베르티 그리드'라고 부릅니다. 실제로 화가들이 그것을 사용하는 모습을 우리는 독일 르네상스의 거장 알브레히트 뒤러의 유명한 판화 속에서 볼 수 있습니다.

뒤러의 또 다른 판화는 시각 피라미드의 횡단면을 취하는 더 기계적인 방법을 소개합니다. 탁자 위에 놓인 것은 '류트'라는 이름의 악기, 오른쪽 벽에 박힌 못이 바로 화가의 시점이고, 거기 묶인 실은 화가의 시선인 것입니다. 실 끝에 달린 막대기로 류트의 윤곽을 더듬으면, 네모난 액자 속의 공간에서 실의 움직임이 그 윛에서 본 류트의 모습을 그린 것입니다. 문제는 물론 액자 안의 공간에서 실의 움직임을 어떻게 잡아내느냐 하는 것이지요.

그림에서는 잘 안 보이지만, 사실 저 액자 안에는 각각 좌우와 상하로 움직일 수 있는 두 개의 끈이 달려 있습니다. 이 두 개의 끈을 실이 액자를 통과하는 데까지 움직여 그 지점을 좌표로 잡아내는 것입니다. x축과 y축의 교차점이 바로 실이 액자를 통과하는 지점입니다. 그 지점의 좌표가 확보되면, 옆에 달린 화폭을 갖다 대고 거기에 점을 찍습니다. 이렇게 계속해 나가면, 그렇게 얻어진 점들의 집합이 그 지점에서 본 류트의 모습을 그려낼 것입니다.

'ART > 서양미술사' 카테고리의 다른 글

| 르네상스 회화론: 신에서 인간으로, 그리고 이야기로 (0) | 2025.10.14 |

|---|---|

| 알베르티의 ‘올바른 구축’과 르네상스 회화의 새로운 시선 (0) | 2025.10.13 |

| 실재와 환상 — 중세의 눈으로 본 세계, 그리고 그 너머 (0) | 2025.10.13 |

| 상징과 알레고리의 세계 — 중세 예술이 말하는 ‘보이는 것 너머의 의미’ (0) | 2025.10.12 |

| 형(形)에서 빛(光)으로: 플로티노스에서 시작된 중세의 미학 (0) | 2025.10.12 |