알레고리

중세인은 감각적 재료로 초감각적 세계를 상징하려 했습니다. 재료의 물질성이 초월적 의미를 말합니다. 이 역시 일종의 '알레고리(Allegory)'라 할 수 있습니다. 알레고리란 원래 '다른 것을 말하다'라는 뜻이기 때문입니다. 중세인은 우리보다 자연을 한 층 더 깊숙이 보았습니다. 그들은 눈에 보이는 세계의 모든 것 속에 보이지 않는 의미가 감추어져 있다고 믿었고, 그래서 눈으로 보는 색채 하나하나에 모두 의미를 부여했습니다.

"흰색, 붉은색, 녹색은 자비롭지만, 검은색과 노란색은 속죄와 슬픔을 의미한다. 흰색은 빛, 영원, 순결, 순수의 상징이었다.

· · · · · · · 흰색은 순수, 붉은색은 피, 사나움, 잔인함인 것이다."

-움베르토 에코 《중세의 미와 예술》,113쪽

색깔에만 상징주의가 있었던 게 아니었습니다. 그들은 자연 속의 모든 대상에 눈에 보이지 않는 상징적 의미를 결부시키는 것 좋아했는데, 이렇게 비유와 상징을 즐기는 것은 또한 그들이 추종한 예수의 어법이기도 했습니다.

"타조는 깃털의 완벽한 균등이 통일 개념을 시사한다고 해서 정의의 상징이었다. 저 자신의 살점을 먹여 새끼를 살찌운다고 알려져 있던 펠리컨은 성체 성사에서 자신의 피와 살을 인간에게 주신 그리스도의 상징이 되었다. 유니콘은 처녀의 무릎에 머리를 묻으면 처녀가 잡을 수도 있는 동물이라 해서 하느님의 독생자, 또는 마리아의 자궁에서 다시 태어난 이중적인 그리스도의 상징이었다."

-움베르토 에코 《중세의 미와 예술》,113쪽

오늘날 우리가 사용하는 '꽃말' 또한 이러한 중세적 알레고리의 잔채라고 할 수 있습니다. 당시 사람들은 꽃과 색, 향기 하나에도 신성한 의미를 부여했으며, 이를 통해 신의 의지나 인간의 감정을 표현했습니다. 에코는 중세 예술을 '기호와 지시의 다성 음악'이라고 불렸습니다. 바로 이 상징의 취향이 중세 예술의 문을 여는 열쇠였습니다. 상징을 빼놓고 중세 예술을 이해할 수는 없습니다. 그들에게 붉은색을 그저 붉은색으로만, 펠리컨을 그저 펠리컨으로만 보라고 요구하는 것은, 우리에게 시를 하나 던져주고 의미는 생각하지 말고 글자만 읽으라고 하는 것이나 다름없습니다.

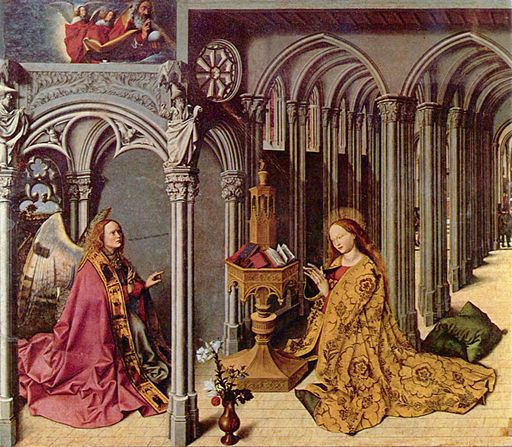

중세 후기 작품인 <수태고지>를 보면 이미 원근법적 표현이 나타나 있는 것으로 보아 주세 말기에 제작된 작품으로 보이죠. 독서하는 마리아와 수태를 예고하는 천사 사이로 꽃병이 눈에 들어옵니다. 여기서 그 꽃병은 그저 공간을 꾸미는 장식이 아니라 거기에 꽂힌 백합은 널리 알려진 것처럼 '순결'을 상징합니다. 화가가 백합을 그려 넣은 것은 이른바 '무염수태'의 보증, 즉 '이 여인이 곧 임신할 것이나 남자와 관계를 하지는 않았다.'는 사실의 보증으로 읽어야 하는 것이죠.

사물이 곧 기호

그러니까 중세의 모든 사물은 기호였습니다. 마치 소풍 나와 보물찾기를 하는 어린아이처럼, 중세인은 자연 속에 신이 감추어놓은 뜻을 찾기를 좋아했습니다. 이렇게 모든 사물이 기호였던 시절에 모든 기호는 또한 사물이었습니다. 가령 우리에게 책은 그저 기호일 뿐입니다. 그래서 책을 읅은 다음에는 내다 버리기까지 하죠. 중세에는 그럴 수 없었습니다. 그때 책은 기호이기 이전에 사물을, 그것도 값비싼 공예품이었기 때문이죠.

가령 12세기에 제작된 복음서의 표지를 보면 인물은 상아로 조각하고, 바탕은 금박을 입히고, 거기에 보석을 박아놓았습니다. 같은 시기에 제작된 다른 복음서는 형상은 금으로, 십자가 문양은 보석으로 치장했습니다. 이런 책이 그저 기호열에 불과했을까요? 그 시절에 모든 기호는 동시에 사물이었습니다. 한편 표지 위에 황소와 사자, 인간과 독수리를 닮은 형상이 보일 것입니다. <계시록>에 나오는 '테르라모르프(tetra-morph)'이다. 이들은 괴물이 아니라 네 복음서의 저자를 가리킵니다. 그 시절 사물은 '다른 것을 말하는 기호였던 것입니다.

표지 속의 페이지들도 마찬가지입니다. 중세의 장인은 그것들을 정교한 서예와 섬세한 미니어처로 공들여 장식하곤 했습니다. 가령 베리 공작의 성무일과서 《매우 풍성한 시간》은 귀족 3대의 주문으로 장인 3대에 걸쳐 제작한 것이라고 합니다. 그 시절 귀족의 도서관은 정보의 저장소가 아니라 보물을 보관하는 금고였고, 수도원의 도서관은 필사할 귀중한 원본들은 모아놓는 보관소였습니다. 사물이 기호였던 시절, 기호는 사물이어야 했습니다. 중세의 상상력은 기호와 사물 사이의 장벽을 자유롭 넘나들었습니다.

이미지와 텍스트

중세에는 이미지와 텍스트의 경계도 존재하지 않았습니다. 아래의 그림을 보면 마리아에게 수태를 예고하는 천사의 말이 기다란 띠로 묘사되어 있습니다. 한 공간에 이미지와 텍스트가 병존하는 셈입니다. 르네상스의 화가들이라면 물론 이렇게 그리지 않았을 것입니다. 가시적 세계를 재현하는 화가들에게 눈에 보이지 않는 말은 묘사의 대상이 될 수 없기 때문입니다. 르네상스에 들어오면 텍스트는 그림 밖으로 쫓겨나, 기껏해야 제목으로 그림 아래에 붙는 처지가 됩니다.

중세의 장인들은 문자도 조형적 요소로 취급하곤 했습니다. 텍스트를 일종의 이미지로 간주한 것이다. 가령 698년경에 제작된 '린디스파른의 책'을 보면 그리스도의 약자(Xp)가 섬세하고 정교한 문양으로 화려하게 장식되어 있습니다. 중세의 필경사들은 특히 문장의 이니셜을 멋진 문양으로 형상화하곤 했습니다. 이렇게 문자를 조형적 요소로 만드는 전통은 르네상스 이후 사라졌다가 20세기에 비로소 부활하게 됩니다. 시 텍스트 전체를 이미지로 그렸던 파울 클레를 생각해 보면 됩니다.

중세인이 즐겼던 '아크로스틱(acrostic)'도 텍스트의 형상화와 관련이 있습니다. 아크로스틱은(요즘의 삼행시처럼) 각 문장의 첫 문자를 세로로 읽으면 다른 텍스트가 나타나는 형상시다. 원래 텍스트는 선형적으로 읽고, 이미지는 공간적으로 보는 것입니다. 하지만 이크로스틱은 선형적 텍스트를 공간적으로 읽을 것을 요구합니다. 이렇게 이미지를 '보는' 방식으로 텍스트를 '읽으면', 거기서 불현듯 감추어져 있던 새로운 텍스트가 출현합니다. 이는 물론 보이는 것 속에 은밀하게 의미를 감추어 놓았던 중세의 취향과 딱 맞아떨어집니다.

베나티우스 포르투나투스(Venatius Fortunatus, 530~609)의 아크로스틱은 일상적인 방향으로 읽으면 그리스도에게 바치는 송시가 나타나고, 굵게 인쇄된 부분을 따라 읽어보면 라틴십자기 형상이 나타납니다. 십자가를 이루는 낱말들을 특정한 방향으로 읽으면 거기서 또 다른 텍스트가 출현하기도 합니다. 시는 십자가가 되었다가 다시 시로 돌아가는 것이지요. 텍스트는 이미지로 변했다가 다시 텍스트로 돌아갑니다.

'ART > 서양미술사' 카테고리의 다른 글

| 르네상스의 눈: 알베르티와 시각 피라미드 (0) | 2025.10.13 |

|---|---|

| 실재와 환상 — 중세의 눈으로 본 세계, 그리고 그 너머 (0) | 2025.10.13 |

| 형(形)에서 빛(光)으로: 플로티노스에서 시작된 중세의 미학 (0) | 2025.10.12 |

| 중세에서 르네상스로: 비례론의 변천과 의미 (0) | 2025.09.25 |

| 이집트와 그리스 조각의 차이 (0) | 2025.09.25 |